家乡丰沃的豫剧土壤滋养着我,

也成就了我,

在我的每一个人生阶段,

处处都能寻见家乡的脚印。

一个人可以一无所有,但是不能没有梦想。六十余载的人生经历与四十多年的舞台艺术生涯让我深深地感受到:一个人的梦想有多大,舞台就有多大。

我年少学戏,16岁登台。从赴北京拜师,到正式进入专业剧团,从乡、县、地区,一直到获得中国戏剧“梅花奖”,走过的是一条漫长而艰辛的道路。因为学戏的初心,我这个来自草根阶层的苦孩子走出山村,圆了舞台梦。家乡丰沃的豫剧土壤滋养着我,也成就了我,在我的每一个人生阶段,处处都能寻见家乡的脚印。

一

我的家乡在河南省汝州市寄料镇观音堂村。回想往事,饥饿是儿时最刻骨的记忆。

每到晚上八九点,母亲就要求我必须睡觉。如果过了这个点不睡,就再也睡不着了,饿得慌啊!那时候,父母最发愁的就是过年,因为家里没有粮食吃。我在村东的小寨上小学,有个关系要好的同学叫周武臣,他家条件还不错,因此我经常在他家住。有一年过年,家里实在没吃的了,父亲对我说:“你跟周武臣说说,借他家一袋子红薯干吧!”于是靠着这些红薯干,我家勉强过了个年。

那时我们村出了个很有名的戏曲演员,名叫李玉林,擅演男旦,在我们那一带影响很大。新中国成立后,他还担任过开封市曲剧团团长。我刚记事儿的时候,对李玉林这个人特别羡慕。原因很简单,觉得只要会唱戏了,就不会再挨饿,就能吃上白面馍、吃上肉,甚至能天南海北到处闯,说不定还能娶个城里的媳妇儿。

寄料镇所在的公社有支毛泽东思想宣传队,其中有个小剧团。那会儿我初中还未毕业,老师对我说:“你在这方面有才能,嗓子不错,公社里有剧团,你去考试吧,考上了就有饭吃。”我说:“那中,我试试。”抱着一丝希望,我去公社的剧团参加了考试,唱了几句后人家觉得还不错,就把我留下了。儿时登台演戏的梦想就这样成为现实,这也是我从一个山沟里的农民转变为戏曲演员的初步尝试。

15岁、16岁这两年,是我和剧团频繁打交道的时期。那时我已决心要做一名专业的戏曲演员,便终日奔波于各种剧团间参加考试。然而,想要走出穷山沟考取剧团并非一件易事。洛阳豫剧团、洛阳曲剧团、渑池县曲剧团、栾川县曲剧团……那两年,我几乎跑遍了洛阳及其周边所有的剧团,甚至还跑到武汉参加剧团的考试。整整考了十七个剧团,得到的却是相同的结果:嗓子不错,不会演戏!

至今仍记得我考的最后一个剧团是义马市豫剧团,考完之后天都快黑了,身上没有一分钱,怎么办?我就顺着铁路线,一直往东走,手里还抓着个石头,生怕暗处里有野生动物窜出来。就这样,我走了百十里地,终于在后半夜走到了洛阳。

第二天,我找去洛阳戏曲学校(现洛阳文化艺术学校),当时洛阳戏曲学校的校长是程进有,他的妻子李淑敏是学校里的老师,两个人一起接见了我。之所以在那时去洛阳戏曲学校,是因为在考取剧团的过程中,我意识到了自己在专业领域上的不足,考试途中屡屡碰壁也让我明白或许沉下心来多学习学习,弥补一下自己的短板是个不错的选择。

李树建演出剧照。

在听了我的想法后,程校长对我说:“童子功都得从几岁开始培养,最大不超过13岁,你现在都快16岁了,已经过了学唱戏最好的年龄段。你唱两段,让我们听听。”唱完之后,他们对我说:“我们考虑考虑,如果可行,就给有关部门打报告,看能不能作为变过声的演员来培养。你回去等消息吧!”

离开洛阳戏曲学校,已经是下午五点多了。还记得当时整个人特别沮丧,身上没有一分钱,自己又啥事情也弄不成。正巧碰上我之前工作过的宜阳县豫剧团来洛阳演出,我找到剧团的司务长,借了他的自行车,打算从洛阳骑回汝州。

到了龙门,遇到一个老先生问我去哪儿,我说去汝州。他说:“你疯了啊,这么远咋回去啊?你骑一夜也骑不到家!”老先生边走边说,让我去他家里住。快到他家的时候,还在街口给我买了碗面条。

很多年过去了,我一直记得这碗热气腾腾的面条,这个名叫水寨的小村。时至今日,虽然我成了大家眼里的艺术家,但为群众唱戏、回报人民群众的恩情,始终是我永恒不变的追求。

二

在水寨村住了一晚后,第二天一早我便又踏上了回家的路。从早上八点一直骑到下午四点,终于到了汝州。

回了家,我跟母亲说了实话:“娘,我考了好多剧团都没考上,考了洛阳戏曲学校,还没结果。”听了这话,老父亲抱着我,哭得鼻涕一把泪一把。这时候,父亲已经身患癌症了。

老母亲很伟大,她问我:“以后啥打算?”我说:“还想考剧团。”于是,母亲就把家里的红薯干都卖了,卖了十几块钱,给我凑够了路费。接着我又去考了周口市豫剧团、太康县豫剧团、商水县豫剧团,钱花完了,我又回到了家。回去没几天,就收到了洛阳戏曲学校的录取通知,当时真是激动得不得了。这一年,是1979年。

考上洛阳戏曲学校意味着我终于走出大山了,这个机会来之不易,因而在洛阳戏曲学校学习时我很刻苦,练功也更加卖力,常年都是一身练功服。那会儿学校的住宿是上下铺,为了练腿上的功夫,我常把腿绑到上铺的床板上,吊到凌晨三四点,一直到腿都肿得麻木了才肯罢休。

由于之前长期在农村拉车、挑担子,造成了我一个肩膀高、一个肩膀低的姿势,老师评价我最初练习时的动作像掂枪打兔子。怎么办?只有苦练!那时我每天只睡两三个小时,其他同学还未起床,我已经开始练功了。练习了两三年,身形有了,基本能唱了,我开始演《三哭殿》《辕门斩子》。还记得有一次我在《凄凉辽宫月》中演了个反派人物,学校里有人写了一篇名为《他赢得了观众的一片骂声》的文章,刊登在洛阳日报上。那真是高兴啊,我一个小演员,竟然还上报纸了。

从洛阳戏曲学校毕业后,我被分配到洛阳市豫剧二团工作。刚去时,我担任装卸队队长,装台、卸台、背箱子,同时还管理取暖烧饭用的煤火。干的活很多,可就是不能登台演戏。有一次,剧团排了一台名为《母老虎上轿》的戏,剧中的县官坐的不是假轿子,是真轿子,非常重。我和另外一个小伙子被叫上去抬轿子,边抬边掉眼泪。

李树建(右一)在新疆石河子广场为老百姓清唱。

李树建(右一)在新疆石河子广场为老百姓清唱。

那段日子,是咬紧牙坚持着过来的。作为一个从农村走出来的孩子,我自认是能吃苦的人。犹记得1984年冬天,我有幸作为旁听生去中国戏曲学院学习。为了省钱,我找到一家小旅馆,每逢中午就去给人家擦桌子、端盘子,以此获得免费的住宿。我热爱豫剧,向往舞台,为此付出再多的精力、吃再多的苦也是值得的。那时我告诉自己:慢慢坚持,慢慢磨炼。于是在“慢慢”积攒经验的过程中,我陆续获得了登台演出的机会,从最初演C角,到担任B角,一步一步走向舞台的中心。

三

20世纪80年代末,那时社会上有两种人出门带行李,一是民工,二是演员。民工进城,演员下乡。

下乡演出时,能睡土炕、课桌就算是条件不错的时候了。碰上土炕和课桌都没有的情况,羊圈、牛圈便成为我们歇息的地方。有时干脆在地上铺点麦秸打地铺,夏天蚊虫叮咬,冬天寒风刺骨。

彼时我已经在三门峡市豫剧团担任副团长,即便面临如此艰苦的条件,我们依然坚持每年演出三百场以上,其中百分之八十的演出是在矿井下、敬老院以及贫困山区。无论多么艰苦的地方,都回响着我们的梆子腔,山羊能上的地方都有我们戏曲演员的身影。

下乡演出时观众给予的鼓励与支持,最让我难忘。对于一名戏曲演员来说,能得到观众的认可与喜爱尤为重要。印象比较深刻的一次,是我在现代戏《试用丈夫》中扮演一个赌徒,依照剧情,我因赌博输光了身上的衣服。于是我便只穿了件短裤,站在雪地里唱了二十多分钟,台下的观众看到此处,全都含着泪给我鼓掌。那一刻,我感受到前所未有的满足,一瞬间觉得所受的苦都是值得的。

1988年,我成为三门峡市豫剧团团长,需要承担的责任更多了。此时我清楚地认识到,一个剧团如果没有精品剧目,是不可能走得长远的,唯有形成自己的特色,才能在舞台中脱颖而出。带着这样的想法,我们先后排了《清风亭》《试用丈夫》等剧目。

当团长后,我第一次带领剧团出省演出是去的山西省晋城市。到那儿之后,一个台口接着一个台口,十分顺利,我们从春节一直演到秋天。演出结束可以回家的时候,剧团给每个人都买了一身西装,发了个皮箱。那时候的三门峡市豫剧团,综合实力在整个河南省都很强。

2000年初,我主动请缨,到河南省豫剧二团工作。当时的河南省豫剧二团,在八个省直院团中条件最差。舞台上挂着破旧的几条天幕,灯光也没有几盏,观众若是坐的位置靠后,便看不清演员的脸。演员阵容也不行,勉强凑够四个宫女,穿的绣鞋露着脚指头,扮戏的文官武将更不像样子,穿的蟒袍像刚出土的文物。乐队也就七八个人,手里的乐器跟柴火棒一样。当时我想:时代在发展,观众的审美水平在提高,这样的演出水平怎能对得起观众?要为观众服务好,必须排出高质量的剧目来!

因为设备不全,我从河南省豫剧三团那里借来舞台排戏,没承想舞台年久失修,还不等把照明灯装好,整个台子便“咯吱咯吱”地要塌。我赶紧停下演出,带着大家去抢修舞台,也就在这时接到了姐姐的电话,告诉我老家的房子漏雨,母亲卧病在床,问我能不能回去照顾一下。

那时候正是复排的关键时期,我走不掉啊!那一天,我这辈子都忘不了。我没能回家,老母亲自己在床上托着塑料布过了一夜,而舞台最后还是塌了。送走剧团的人之后,我独自蹲在墙边,眼泪止不住地往下掉。

好在办法总比困难多,多方努力下河南省豫剧二团终是“满血复活”。一次,我带领剧团前往北京演出,向北京观众展示了五台豫剧传统戏的魅力以及河南省豫剧二团重振旗鼓后的实力。演出结束后,一些资深的戏曲专家们情真意切地说:“二十年没见过你们演戏了,戏演得不错,但面貌太陈旧了,老戏老演,已经和时代脱节了。你们应该发挥河南省豫剧二团善演新编历史剧的优势,推陈出新,搞些优秀的新编历史剧目,与时俱进,才能多出好戏,满足当代观众的需要。”

这番话我牢牢记在心里,《程婴救孤》这出戏的成功正是推陈出新、与时俱进的结果。2011年,第25届中国戏剧梅花奖大赛,我凭借在《程婴救孤》的出色表演获得了中国戏剧梅花奖“二度梅”称号。此后,各种荣誉接踵而至。《程婴救孤》先后获得14项国家级大奖,多个城市纷纷邀请我们去演出,全国34个省市,我们跑遍了31个。

随后,《程婴救孤》这出戏走出国门,走进美国戏剧中心百老汇、世界电影中心好莱坞杜比大剧院,收获了来自不同地域文化的人们的赞扬。那一刻,我深深地感到真正优美的艺术作品是没有国界的,而这就是中国文化、中原文化的影响力。这些经历让我体会到什么是文化自信,什么是中国特色,什么是豫剧的魅力。作为中原特色文化,豫剧是民族的,也是世界的。

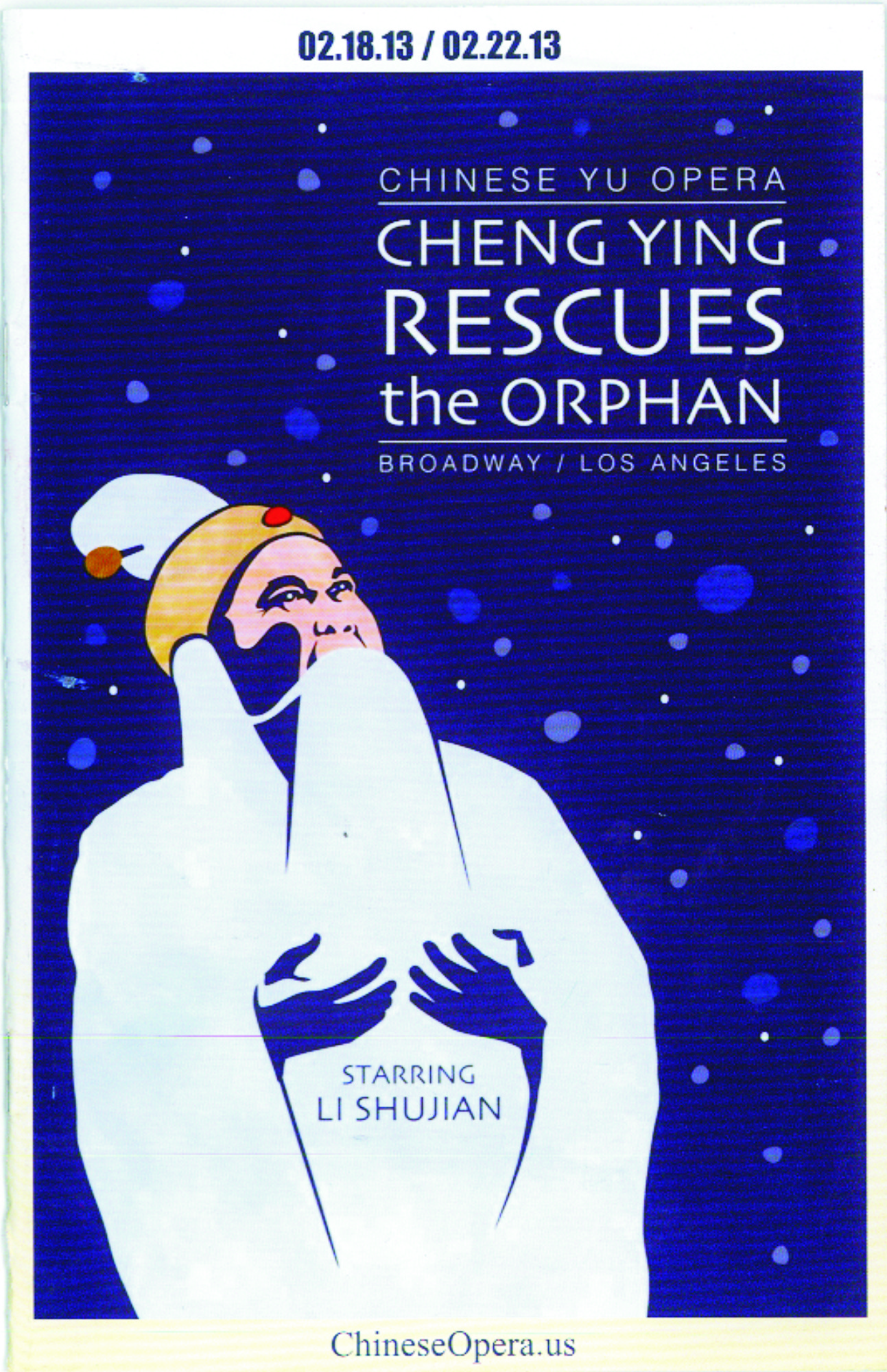

2013年2月,豫剧《程婴救孤》在美国纽约百老汇演出时的海报。

2013年2月,豫剧《程婴救孤》在美国纽约百老汇演出时的海报。

和同事们谈起获奖经验时,我总结的很重要一点就是在名剧改编中,要积极贯彻“尊重传统又鼓励创新”的标准和精神。《程婴救孤》这出戏在雅、细、精、深等方面下了很大功夫,抓住了原著与时代的结合点,给作品注入新的文化内涵和价值取向,实现古典名剧的现代转换。表演风格上,我们发挥豫剧的优势,借鉴京剧的表演程式,感受话剧的生活体验,唱腔传统优美一点,表演真实质朴一点,时代气息鲜明一点,文化内涵丰富一点。

豫剧不仅是河南老百姓的,也是全国人民的。观众是最可爱的,也是最可靠的。你只要用心为他们唱戏,他们就会记住你、关心你、念你的好。

四

这些年,豫剧在创作上实现了老戏新演、老戏新编、名剧出名演、名演带名团,这成为豫剧受到欢迎的重要原因。剧本是根,演员是魂,政府是力,运作是效,把这几项都做好了,就有市场了。通过这些年的探索,我总结出四句话:走遍千山万水找市场,吃尽千辛万苦树形象,历经千锤百炼出精品,想尽千方百计奔小康。戏曲演员要适应观众,多贴近群众生活,演老百姓爱看的戏。只有用心演出,才能感动观众。

在传承创新的路上,我建议抓住文旅融合的优势,更多地用活文艺作品,充分发挥文艺作品的感染力、传播力,以切实提高旅游的品质、提升旅游的形象。以河南为例,景区可以联合豫剧演出团体创作并演出戏曲情景小品、折子戏等让人耳目一新的文艺作品。创作更多像《红灯记》《常香玉》等戏曲作品和《刘胡兰》《小兵张嘎》《鸡毛信》等儿童剧,将观看演出纳入红色旅游经典线路,同时加强线上线下融合传播,加大宣传力度,以增强红色旅游的吸引力、影响力。

2003年12月,李树建(中)为建设奥运会场馆的工人演出。

在演出市场运作上,我通过实践总结了“三个三”模式:一是三位一体的市场营销战略,艺术院团做演出实体,强势媒体做舆论宣传。二是一台戏要实现三家看,既要有农村市场,又要有城市市场,更要有国际市场。三是针对豫剧市场老年观众多、青年观众少,农村演出多、城市演出少,包场演出多、买票演出少的现状,一台戏还要有三种演法。农村舞台“火”一点,城市舞台“收”一点,国际舞台“舞”一点。凡此种种,成效显著,极大地拓宽了城乡演出市场。

进入融媒体传播时代后,我主动拥抱互联网,通过“戏曲+互联网”的方式传播推广豫剧。凡是重要的豫剧演出和“戏曲进校园”活动,都开启网络直播,每场线上观看人数少则十万,多则数十万。河南李树建戏曲艺术中心成立后,组织开展的稀有剧种郑州展演、北京展演,更是因为网络传播,让稀有剧种插上翅膀飞进千家万户。2018年,我在郑州发起举办了“唱响新时代——2018首届戏曲稀有剧种贺新春互联网公益晚会”,将全国一百余个稀有剧种集中到中原舞台展演,线上观看人数达到3862万人,创下了中国戏曲传播史上的一大奇迹。

近年来,我还重点对河南民营院团进行帮扶,带领他们去北京演出。民营院团是当前活跃在社会最基层的一支文化艺术生力军,是党的红色文艺轻骑兵,他们以顽强的拼搏精神和高度的政治意识,占领了农村市场和农村文化阵地。群众中流传这样的顺口溜:“民间戏班民间走,送戏送到大门口,父老乡亲都喜欢,老戏新戏啥都有。”可以说,每一个院团都有一部艰辛的创业史、生动的奋斗史、感人的奉献史。通过组织河南民营院团北京展演周活动,参演剧种知名度增长,当地政府重视度增强,民众认同度提升,剧种生存环境开始改善。

我是成长于中国改革开放后的新时代豫剧“看门人”,我从河南中原大地走出,因豫剧而扬名。是家乡肥沃的戏曲土壤滋养了我,是艰难困苦的童年经历磨炼了我,是农民血缘的坚韧不拔遗传了我,是前辈师长的崇德敬艺熏陶了我,是生逢其时的奋进时代点燃了我。我会继续“退休不退艺”,再续一位农村放牛娃同豫剧的不解之缘,付出毕生精力、发挥自己的微薄之力,力推古老的豫剧艺术走向新辉煌、新高峰。

作者:李树建

李树建,1962年生,河南省汝州市人。中国戏剧家协会副主席、河南省文联副主席、河南省戏剧家协会主席、河南大学河南戏剧艺术学院名誉院长、中华豫剧文化促进会副会长、河南豫剧院名誉院长、河南艺术职业学院戏曲学院名誉院长、西安演艺集团艺术总监、郑州广播电视台首席艺术总监、新疆生产建设兵团豫剧团艺术总监,国家一级演员,李(树建)派创始人。

系中共十八大代表、第十三届全国人大代表、第九届河南省人大代表、第八届中共河南省委候补委员、第九届和第十届中共河南省委委员,第十届河南省政协常委。被国务院授予“全国先进工作者”荣誉称号;享受国务院政府特殊津贴专家;中宣部、国家人事部、中国文联联合授予“全国中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号;中宣部“四个一批”人才;国家级非物质文化遗产项目豫剧代表性传承人。

主要代表剧目《程婴救孤》《清风亭上》《苏武牧羊》《义薄云天》,曾荣获中国戏剧“梅花奖”、国家“文华”表演奖、中国电影“华表”奖、中国电影“金鸡”提名奖、上海“白玉兰”奖。

投诉侵权

投诉侵权