永泰文书被“看见”的意义并不止于成为一家一姓一村一个永泰的过往史料,而且它的出版标志着“民间”第一次成系统、有标准地登上了“庙堂”,它们让大家更了解农村,更懂得怎么发挥基层的力量。

在福建省永泰县乡间,历史至少以三种形式存在着。

一种盘踞矗立在地面上,它们是152座散落在深山中的庄寨。这些极具规模的乡土建筑最早可追溯到唐朝,是大家族为了共同生活和抵御外敌而建。岁月更迭,这些庄寨已成为文化和建筑遗产,它们的大门不再只对本族人开放,而那些曾在此聚族而居的庄寨子孙们也早已离开庄寨,四散成一个个小家庭。

另一种历史则活在村民的记忆与口口相传中。它可能以一句“我爷爷曾告诉我”开启话头,在夹杂着向往与愁绪的讲述后,最终以一句“这些人已经不在了”的慨叹来结尾。说话的人未必亲历过他所讲述的故事,而这些故事传承的速度有时也跟不上村民老去的速度。

永泰县盖洋乡珠峰村十八股寨坪阄书,写于清朝乾隆十三年。 受访者供图

永泰县盖洋乡珠峰村十八股寨坪阄书,写于清朝乾隆十三年。 受访者供图

还有一种曾藏在瓦片下、阁楼中、箱子里,也刻在楹联上、牌匾上、石碑上。它们曾面对两种命运:被当成一堆废纸或旧时代的“遗物”被丢掉、卖掉、烧掉;或在一代代人的嘱托和传递下被守护至今。正因为有后者的存在,一些人得以恢复活过的痕迹,一些庄寨得以还原自己的故事和家族精神,一些村庄得以重拾凝聚人心的智慧与自信——它们就是正在被“看见”的永泰民间历史文书(以下简称“永泰文书”)。

差点被当成废纸卖掉

永泰文书能闯进公众的视野是个意外。

八年前,如果不是一位青年学者的一声“先不要扔”,在永泰乡间,不知道还会有多少历史文书被当作废纸处理掉。

当时,还在厦门大学历史系攻读博士学位的董思思跟着乡村规划设计机构“东南乡建”创始人张明珍来到地处闽中山区戴云山脉的永泰县同安镇三捷村仁和庄。当董思思漫步于这座建于清朝道光年间的庄寨时,他觉得这里的每一处都值得追问:铺地面用的巨大青石块并不产于本地,当年如何能运进这深山里?随处可见的石雕、木刻、彩绘、泥塑工艺精湛,想必造价不菲,庄寨主人的财富从何而来?

顺着庄寨内四通八达的道路,董思思走到了后楼,于偶然间推开一扇挂着“大队部”牌子的门,一眼就看见散落在地上的一堆文件纸张。出于研究习惯,他蹲了下来,接连拣起其中几张翻阅,随即意识到,这里在集体化时期曾是三捷大队队部所在地,这些文件是大队部存留下来的基层档案,内容既涵盖党和国家的大政方针,也有普通村民经济生产生活的大事小事。看出文件的系统性和完整性后,董思思难掩兴奋,马上冲出去,请张明珍问一问村干部,这些档案将要作何使用?

“我们马上要请人来打扫,把这些废纸卖掉。”听了村干部的回答后,董思思有些着急,他当下作出决定:“这些文书很有价值,请你们暂缓清理,由我组织团队来整理这批档案。”

这一决定在日后被董思思视为“我过去十年当中做的最重要的决定之一”。在当年的5月和7月,他先后两次组织以厦门大学历史系学生为主的团队来到永泰,将这批时间跨度近40年,且递年相连几无中断的档案抢救、整理了出来。年底,他们还与张明珍的东南乡建团队一起,在修缮好的庄寨里策划了“集体化时代文书展”。与此同时,他们向厦门大学民间历史文献研究中心郑振满教授汇报了一个消息:在永泰其他村落,也发现了大量明清以来的民间历史文书,它们不仅包括了涉及田产买卖或租赁的契约,还包括了族谱、账簿、阄书、诉状、收据、税单、科仪本、碑刻等。2017年夏天,以郑振满教授为首的厦门大学研究团队来到永泰,由此永泰文书正式进入学界视野。

厦门大学团队在永泰县梧桐镇兰亭宫现场研读历史文书。 受访者供图

厦门大学团队在永泰县梧桐镇兰亭宫现场研读历史文书。 受访者供图

回顾对永泰文书最初的挖掘过程,张明珍心头有万般感慨:“我们就是这么偶然地看到那些文书,如果没有董思思来,就没有后面的几位教授跟进,更不会有大量永泰文书被发现、被重视。”

而偶然之下其实也潜藏着某种必然。如果你能见到一个叫张培奋的人,你就会明白,永泰文书注定会被看见。

命运的齿轮开始转动

在永泰县盖洋乡盖洋村古建筑群三对厝中的祥园厝见到张培奋时,他正在厅堂前的院子里一边比划,一边与人商量桌椅该怎么摆放。

张培奋剃着寸头,长了一张圆圆的脸,肤色较深,一看就常年在户外奔波。“今年6月15日到22日,永泰要举办一场历史文书田野调查活动。到时会有多位国内外专家学者过来。”在介绍中,张培奋提到,这并不是永泰乡村第一次举办类似的活动。2018年,他们就尝试把论坛放到村里而不是酒店里,2023年举办乡村振兴民间论坛时,更是开启了参会者自付费用的模式。

在那张总是带着温和笑意的脸下,张培奋的能量是显而易见的。无需去了解他姓名前的各种称谓,你就能从他对永泰庄寨、传统文化、乡村振兴的所思所想中看出,这是一位扎根在乡土的能人。

九年前,作为永泰县政协副主席的张培奋在新成立的永泰县古村落古庄寨保护与发展领导小组办公室(简称“村保办”)中,又被任命为主任。那之后,仅用了几年时间,永泰庄寨就获得了前所未有的关注和认可——爱荆庄获得联合国教科文组织年度亚太地区文化遗产保护奖,永泰庄寨建筑群被核定为第八批全国重点文物保护单位,锦安黄氏家族“父子三庄寨”被列入《2022世界建筑遗产观察名录》,永泰县也被评为全国传统村落集中连片保护利用示范县。

高校学者来到永泰县盖洋乡查看历史文书。受访者供图

高校学者来到永泰县盖洋乡查看历史文书。受访者供图

而从最初翻山越岭、走村串户做庄寨的挖掘、保护工作时,张培奋率领的村保办就意识到,不能只关注地面上的实体建筑,还要挖掘庄寨里的文化遗存和内涵。八年前,张明珍之所以会频繁来永泰乡间,还带上了董思思等人,正是因为张培奋的邀请——他说希望出本关于永泰庄寨的书。这之后,才有了命运的齿轮开始转动,永泰文书正式登场。

打捞芸芸众生的历史

你知道你爷爷的爷爷的名字吗?这个问题也许会让很多人陷入沉默。

这时,如果你能找到一本族谱,便可以一代一代、顺着血脉去溯源自己从何而来。而当你念出那一个又一个陌生的名字时,你是否会好奇,这些被你称作祖先的人,他们曾如何生活、到过哪些地方、有过哪些梦想、度过了怎样的一生……很可惜,在传统的历史叙事下,芸芸众生很难留下自己的“史记”。他们可能曾富甲一方,也可能颠沛流离,但跋涉过时间的长河,大多数普通人的命运只有被遗忘这一种,就像“水溶于水”。

然而,通过二三十份时间从清朝康熙年间跨越到咸丰年间的永泰文书,一位在永泰当地甚至没有留下后人的小人物恢复了自己的历史——这是哈佛大学东亚语言与文明系中国历史学教授宋怡明每次提起永泰文书时,一定会分享的故事。

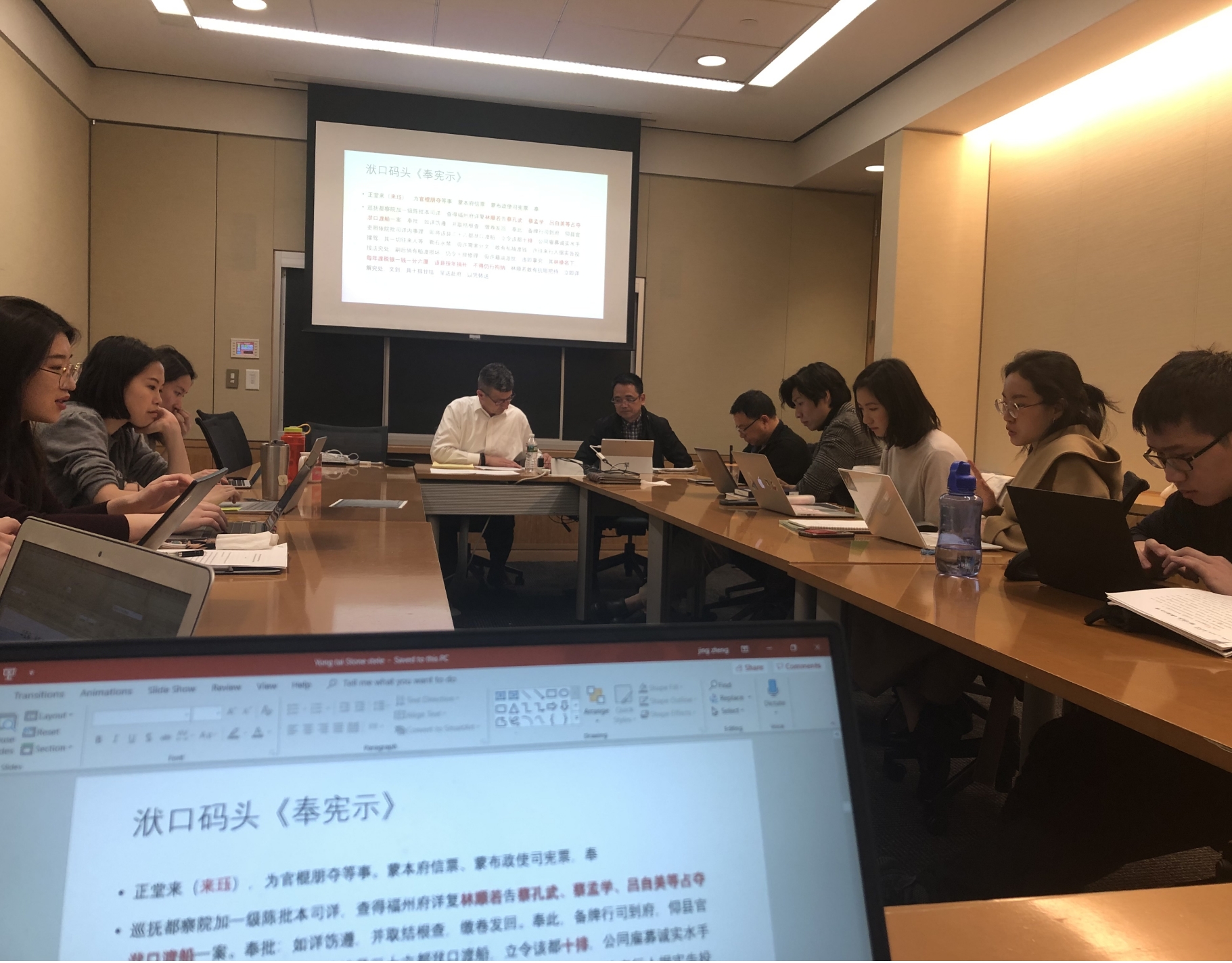

永泰文书进入哈佛大学课堂。受访者供图

永泰文书进入哈佛大学课堂。受访者供图

“吴履人,嵩口镇漈头村人,租田欠租被收回,后变卖家产,包括粪厂。其子吴仙海,家族衰落亦卖产。道光年间,吴仙海离家久未归,其子死,无钱葬,亲属卖其地以葬。”为吴履人一家人撰写故事的是宋怡明和他的学生。2019年,宋怡明带着十来个学生参加了厦门大学在永泰举办的“民间文献与区域史研究”暑期学校。在漈头村,他们发现那里有相当一部分契约文书会讲到姓吴的人,但如今的漈头并没有吴姓家族。这些姓吴的人去哪里了?带着这个疑问,他们通过契约文书里一笔笔的买卖记录和地方史料,重建了吴氏的家族谱系。而在还原吴履人,这个在历史上一点都不重要的人,所度过的悲惨一生的过程中,宋怡明捕捉到了永泰文书的一个特点——它可以创造一个从下往上的历史版本,让我们恢复普通人的历史。深感永泰文书富有的价值,后来,他还在哈佛大学开了一门叫作“中国民间文献阅读培训课”的选修课,把更多的永泰文书以及研究放到了课程里。

钻进永泰文书里去打捞历史的并不只有学者,还有永泰本地的村民。

“你想看文书的话,可以去我家。”在嵩口镇玉湖村,在村民金尔勤的热情邀请下,记者来到他家。然而,在看到文书前,记者的目光首先被客厅的一面墙吸引了。那面墙上贴着一张至少有2米长、1.6米宽的白纸,上面密密麻麻地写了几百个名字,从格式来看,是族谱。

“这一张是我自己弄的,我吃饱了没事做。”站在令人震撼的家族谱系前,51岁的金尔勤自我调侃道。他指出自己身在其中的位置——基本处于纸张底部,然后一代一代地往上数,绍朵是他的爸爸,2008年去世了;良多是他的爷爷,只活了不到49岁;宽棫是他的曾祖父,当年捐职布政司理问,在清朝算从六品官员……

金尔勤之所以会制作这张族谱,跟永泰文书的挖掘工作息息相关。小时候,他常听老一辈人讲,过去金家老祖先多么有本事,最辉煌的时候,被嵩口人称为“金半街”,意为半条街的商铺都是玉湖金家的。如今通过文书,他不但看到了这些辉煌的佐证,还找回了族谱里曾丢失的一些信息。“通过分析这些文书,我们判断出哪个人是属于哪个支系的,把族谱连接了起来。”他说。

而文书中的“五姓开垦公益之约”也让他大开眼界。过去,玉湖村三面环水,交通不便利,往来嵩口镇都要坐船。于是玉湖五姓家族联合去山上开垦,拿经营这块地的公益性收入来支付渡船的维修费、船夫的工钱。“原来那么早以前大家就知道要有合作精神。”金尔勤感叹道。

如今,文书在金尔勤心中的分量比以往更重。拿出一个漂亮的木箱子,他说:“这就是我们家的文书,都是2016年我伯父金绍招在89岁临终前整理好才给我的。前几年我卖了两箱,大概有50本,包括地理书、医书等,一本才卖20块。现在只剩下这么一丁点,也就几十份。这些不敢卖了。”

看到这些文书,人的第一反应是不敢触碰,因为有的略有腐烂、有的被小虫子啃出了密密麻麻的洞,有的虽然保存得完完整整,但一看就年代久远,让人担心一碰就碎了。但真的拿在手上后,从嘉庆年间的欠条、民国时期的分家阄书到1952年的房产所有证、1960年的结婚证……一个家族的历史就这么真实且柔软地被握在手中,每一次翻看都像穿越时空回到了历史的现场。

从2021年动笔制作新的族谱开始,金尔勤就期待着它被印成书的那天,他尤其希望把当年祖辈们如何保护文书的故事写进去。

而在同安镇洋尾村爱荆庄,爱荆庄第二十代后人、庄寨修护发起人鲍道文已经实现了将一些家族文书整理成书、发放给族人的心愿。坐在爱荆庄内厅堂的方桌前,他拿着一本重新扫描影印好的家族阄书说:“幸好有这些文书,我们年轻的这一代人才能看见家族的历史。”

从藏在箱底到登上“庙堂”

2022年12月,福建人民出版社以《福建民间契约文书》为题名,将永泰文书列入《八闽文库》第2辑,先行出版50册——在海峡出版发行集团党委副书记林彬看来,永泰文书的出版意义并不止于成为一家一姓一村一个永泰的过往史料,而是标志着“民间”第一次成系统、有标准地登上了“庙堂”。

为什么永泰文书可以“登堂入室”,作为经典文献进入得到政府、官方认可的文库中?这要归功于其独特的学术价值——“归户性”“归物性”。

“这个你要特别写一下。”厦门大学历史系博士研究生卓竞向记者解释道,“契约文书这个东西在中国并不稀奇,比较著名的就有徽州文书、清水江文书。但为什么永泰文书是独特的?因为其他地方的很多文书已经流入市场、流入博物馆了,原有的系统性已经被打乱,我们甚至不知道这些文书具体属于哪个村落、哪个人,它的学术价值就大打折扣。而永泰文书是从村民家中挖掘的,可追溯其根源。每一张永泰文书,我们都可以知道它产生于什么地方,被哪些人接手过。同时,在搜集文书的过程中,看到文书上的一些内容,也可以及时地去做田野调查,更加深刻地理解这些文书。”

而从另一个角度来看,永泰文书被村民世代持有这一现实也给文书的搜集和保护工作带来了挑战。

据张培奋介绍,2016年至今,厦门大学历史系在永泰县村保办等单位的协助下,已扫描收录永泰文书7万余件,但这个量很可能只是冰山一角。他推论,永泰文书的总量可能有一百万份左右。

“我们考虑过做地毯式普查,发动群众把历史文书收集起来给我们扫描,但又一直犹豫不决,担心动作太大会惊动文物贩子。一旦发生买卖,文书的完整性很容易遭到破坏。所以,目前我们选择顺其自然,跟村干部、当地的文化志愿者沟通,能挖多少挖多少。”他透露。

2017年夏天,当厦门大学历史系博士研究生岳沁之带着扫描仪到嵩口镇漈头村收集历史文书时,她得到的是村民们的热情回应。他们把家中成箱的文书搬到村部,有人甚至专程从外地赶回。在田野调查的最后一天,吃着村里的土菜、吹着山风、喝着村民自酿的米酒,有位学生甚至激动得哭了。而学者与村民间之所以能建立起这份信任,离不开村保办、地方干部、乡贤宗亲的配合协调。

厦门大学团队在永泰县梧桐镇兰亭宫现场研读历史文书。受访者供图

厦门大学团队在永泰县梧桐镇兰亭宫现场研读历史文书。受访者供图

“如果厦门大学学生自己直接去村里面,村里人是会有防备心的。所以需要我们帮他们组织联系,向村民说明怎么修复、怎么扫描整理,向他们保证每包契约之后都会按原样包好还给他们。”村保办工作人员黄淑贞说。

嵩口镇文化站站长林廉松透露,并不是所有村民都乐意将文书拿出来。“尤其是老一辈人,他们害怕契约公开后,可能会引起一些纠纷。比如万一契约上说这个山头不是他的,他会很难办。”他说。

在玉湖村,“90后”村党支部书记金华厦深度参与了历史文书的挖掘工作。为了帮助一户村民打消顾虑,他曾多次上门沟通,还通过发动家庭里的年轻人去动员老人家。

“有人说过在她家楼上的箱子里看到过历史文书,但我们去了她家好几次,她一直说没有。后来我们动员她的儿子帮忙去找到了那个箱子。厦门大学团队到她家后,起初她一次就拿一两本。后来看到团队扫描后,不但帮她把文书用熨斗熨平,用防虫袋套起来,给她按顺序整理好再还给她,还给她分享了电子版的文书,她才放心了。”金华厦说。

显而易见,如果没有村民、基层干部、乡贤宗亲、学者、出版人等各界力量的通力合作,永泰文书很难在这么短的时间内完成从箱底走进论文、走上书架的跨越。而如何让这种合力持续下去,也将成为下一步的挑战。

重新理解我们的乡村

任何人看到永泰文书,第一反应可能都是,这些文书是谁写的?乡间原来有这么多能识字、擅书法、会写作的人吗?

社会学家费孝通在《乡土中国》中曾认为,在乡土社会中,不但文字是多余的,连语言都并不是传达情意的唯一象征体系。这几年与历史文书打了那么多交道,永泰县政协农业和农村委员会主任陈岩进不服地表示,“过去说‘文字不下乡’,但通过历史文书,我们发现文字在乡村中发挥了非常重要的作用。”在三对厝,他指着一张契约说,“你看,连一些不会写字的村民,也知道在契约上画个圈,中间一横,代表自己的签字。”

永泰文书的存在也让宋怡明有了新发现:传统中国经济没有产权的说法是不成立的。“从历史文书里看到永泰人在清代什么都可以证券化,连粪厂也可以证券化,变成一种有经济价值的东西。你说中国所有权制度落后吗?这是对整个世界史,甚至整个世界的经济、政治都有启发的东西。”他说。

毫无疑问,永泰文书为学者们带来了新的灵感,一篇篇以永泰文书为研究对象的论文也让它的学术热度与日俱增。但郑振满教授的一句话——文书对于当地人当事人才真正重要,不是对学者重要,却让人深思。尤其是当漈头村党支部书记陈秋东反映,一些村民当年配合了学生的文书收集工作,但他们后来觉得自己没得到什么实惠时,一项任务摆在张培奋的面前——需要有人来回答清楚文书挖掘和保护工作之于村民、村庄的现实意义,否则,这项工作将难以持续。

“其实不只有村民疑惑,很多领导干部也说,搞历史文书没有给我们带来经济效益呀!”张培奋的答案是,很多人喜欢做看得见摸得着的工程,但不能用做工程的思维去做文化。

“文化是极具成长性且经久不衰的产业。文化搞好了,流量自然来了。今年春节期间,福建游神的火爆出圈就是最好的例子。”他表示,“永泰文书里藏着乡村治理的智慧、凝聚人心的法宝,它是巨大的宝库,能增加我们的乡土自信,给我们精神力量。我们要做的就是,把文书的故事用老百姓喜欢的方式讲好,让年轻人看到乡土文化的多元和灿烂,让他们与村庄建立更深的联结。其实我们现在已经进行了不少尝试,有的是民间自己的智慧,比如大洋镇麟阳村的鄢氏宗祠,你可以去看看。”

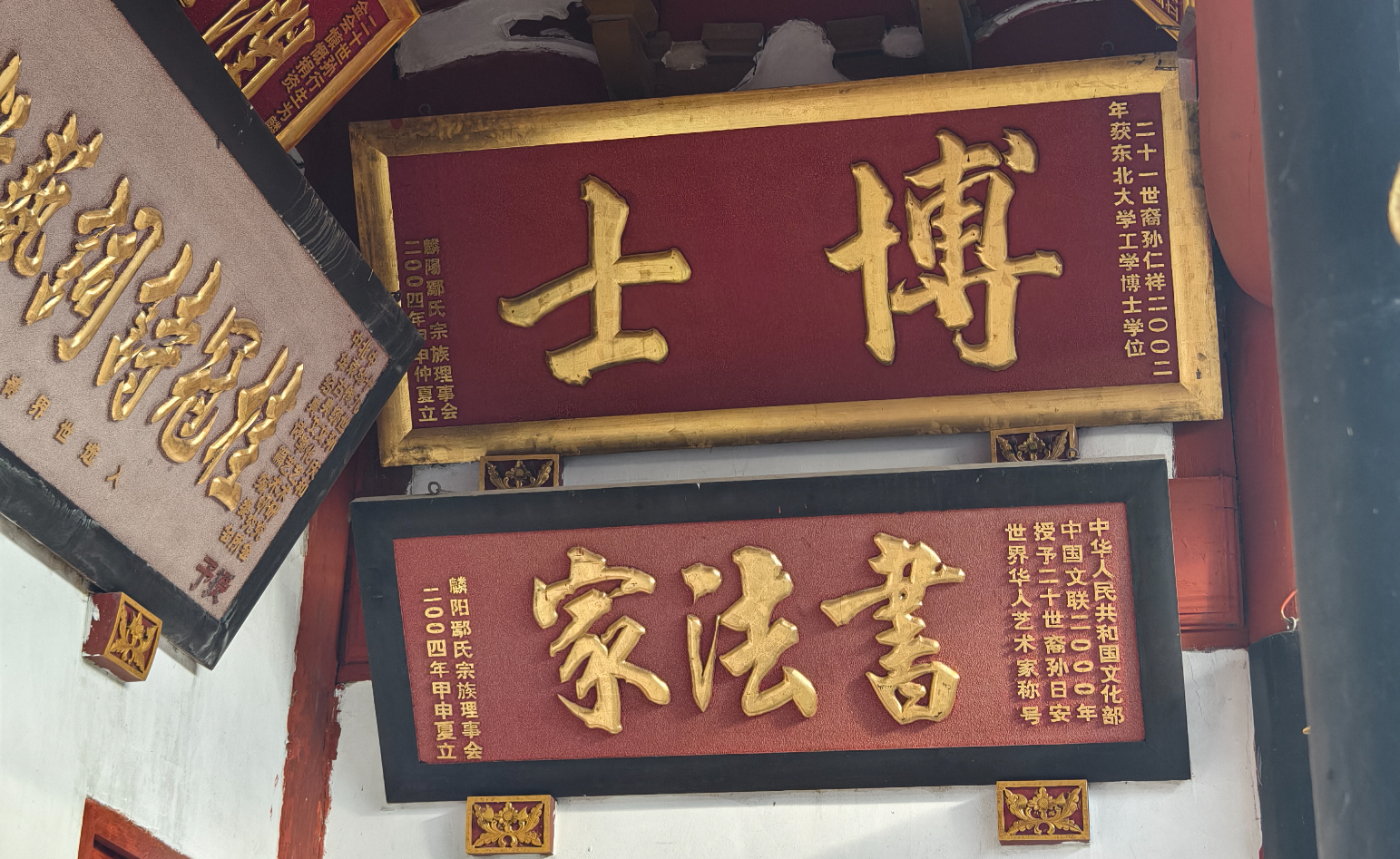

在那里,记者见到了一种特殊的历史文书——牌匾。而更特殊的是,在“文魁”“进士”等跨越了多个年代的牌匾中间,还挂着几个写着“博士”“博士后”的牌匾,这明显是当下的新词。记者联系上其中一位“博士后”牌匾的拥有者鄢莉莉,她是目前鄢氏宗祠里唯一挂牌匾的当代女性,目前在中央财经大学金融学院金融学系任副教授。

永泰县大洋镇麟阳村鄢氏宗祠里的牌匾。农民日报·中国农网记者 朱凌青 摄

永泰县大洋镇麟阳村鄢氏宗祠里的牌匾。农民日报·中国农网记者 朱凌青 摄

“2012年我博士毕业,后来在北京大学做了两年的博士后。当时挂牌匾的时候,我跟我妈说,你不要挂博士后,博士后只是一个工作,不是一个学位。但我妈去写牌匾的时候,宗祠里头的人认为博士后好像更厉害,说就写博士后。”说起这段情节,鄢莉莉忍俊不禁。自小生活在村庄里,她见过祠堂里的牌匾,但从没想过自己的名字有一天会出现在上面。

“说实话,我就是一个普通的大学老师,也没干出什么成就。我觉得我还不够资格去挂牌匾,这个牌匾挂上去,更多是父母的意愿,他们很以此为荣。”鄢莉莉坦言。但无论身处大城市的她觉得自己有多渺小,在那个小小的村庄里,整个宗族显然以她为荣。同时,从牌匾挂上的那一刻起,对她来说,与家乡的联结的确更紧密了,在参与村庄活动时也多了份责任感。

这正是张培奋等人渴望看到的改变。“希望现在的年轻人,在迷茫困惑的时候,可以回到历史中,回到生长的土地里,在乡村的这套叙事里找到自己。”张培奋说,“同时,也需要给年轻人提供了解村庄、亲近村庄、建设村庄的契机,历史文书就是一种媒介。”

2024年1月起,张培奋还开始尝试拍摄短视频,为永泰文书的传播“扩圈”。永泰县文史研究员李剑常在视频中出镜,他曾发现,在永泰一处宋代古道的1300多个台阶上,每一踏都镌刻有为修台阶捐款捐物者的姓名。“这体现了永泰民间很有活力。我们做历史文书研究,就是想让大家更了解农村,更懂得怎么发挥基层的力量。”李剑说。

在村保办,大家还有各式各样的畅想。陈岩进希望能邀请作家、编剧来把历史文书里的庄寨故事写成小说、拍成电影;黄淑贞认为不能只让永泰文书躺在学术论文里,要从中总结能应用于乡村治理的经验;张培奋想做的事还有很多,策划展览、成立研究基地、办论坛、申报中国记忆名录,更重要的是,继续讲好永泰文书故事。

在玉湖村,金华厦、金尔勤、金华基还在持续摘录、解读历史文书中的细节,并分享到家族微信群中。有一天,他们收到了一位平常不生活在村中的族人金尔栋的消息。

他说:“有空我也想回来跟你们一起上山拍墓碑、解读文书、考证族谱。如果能把族谱考证出来,上可告慰先祖一脉真传,下可教导后辈惟读惟耕。玉湖金家过去的辉煌虽然不可复制,但生活总要向前。我们说走再远不能忘了来时的路,我们做的不就是寻找来路的起点跟方向吗?”

作者:农民日报·中国农网记者 朱凌青 韩啸

投诉侵权

投诉侵权